来源:viane

来源:viane 发布时间:2025-06-11

发布时间:2025-06-11

工业冰蓄冷是一种利用夜间低谷电价时段制冰储存冷量,在白天用电高峰时段释放冷量供空调或工艺冷却使用的节能技术。其核心在于 “移峰填谷”,通过优化能源利用时段降低运行成本,同时缓解电网负荷压力。以下从技术原理、系统组成、优势应用及关键要点等方面详细介绍:

一、技术原理与分类

1. 基本原理

蓄冷过程:夜间(电价低谷期),制冷机组运行将水制成冰,冷量以冰的潜热形式储存(冰的相变潜热约 335 kJ/kg,是水显热的 50 倍以上)。

释冷过程:白天(电价高峰期),冰融化释放冷量,直接或间接为空调系统、工业冷却设备供冷,此时制冷机组可减少或停止运行。

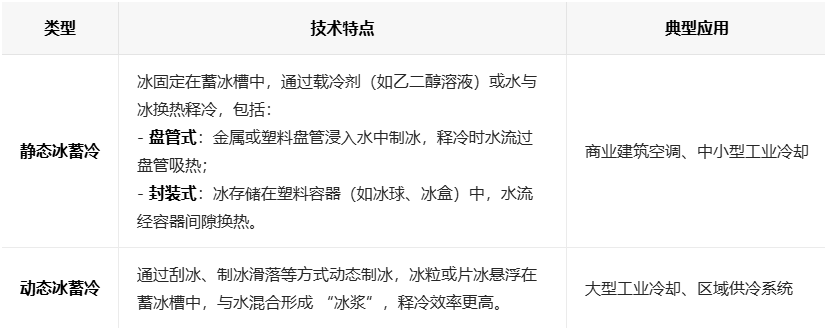

2. 主要分类

二、系统组成与工艺流程

1. 核心组件

制冷机组:

螺杆式、离心式冷水机组(制冰时蒸发温度需降至 - 5℃~-10℃,比常规空调制冷低 10~15℃)。

蓄冰装置:

盘管式蓄冰槽(钢制或混凝土结构,内置蒸发盘管)、封装式蓄冰罐(填充冰球等容器)、动态冰浆槽(带搅拌器和刮冰装置)。

控制系统:

智能 PLC 或 DCS 系统,根据电价时段、负荷需求自动切换 “制冰模式”“释冷模式” 或 “联合供冷模式”。

辅助设备:

乙二醇溶液循环泵、板式换热器(隔离载冷剂与空调水系统)、膨胀水箱、水质处理装置等。

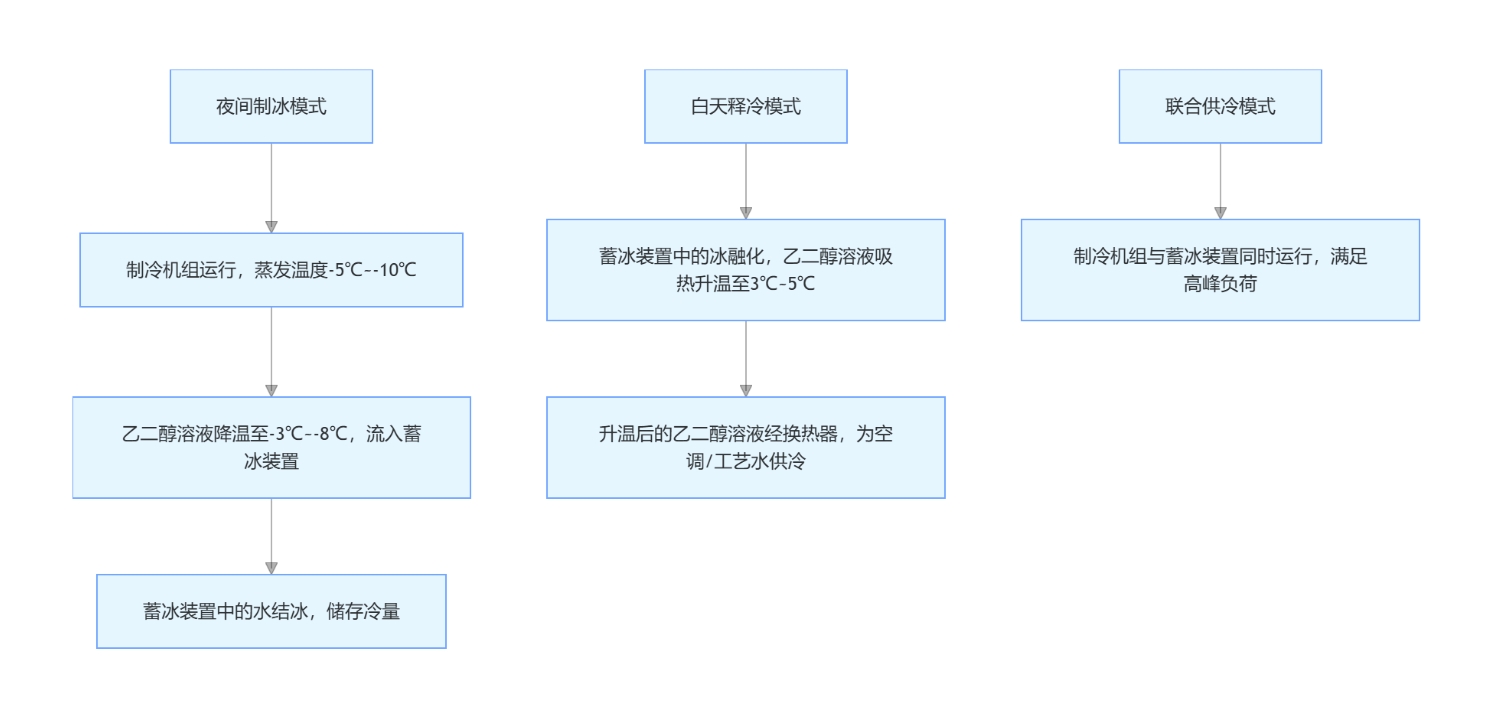

2. 工艺流程

三、技术优势与应用场景

1. 核心优势

节能降本:利用峰谷电价差(如低谷电价约为高峰的 1/3~1/2),降低空调或冷却系统运行成本,投资回收期通常为 3~5 年。

电网调峰:减少白天用电高峰负荷,缓解电网压力,符合 “双碳” 目标下的能源优化政策。

设备容量优化:蓄冷系统可减少制冷机组装机容量(通常降低 30%~50%),节省设备投资与机房空间。

稳定性高:冰蓄冷作为备用冷源,在停电或设备故障时可维持短时间供冷,提升系统可靠性。

2. 典型应用场景

商业与公共建筑:大型商场、写字楼、医院、数据中心(空调系统占能耗 40%~60%,冰蓄冷可降低电费 30% 以上)。

工业生产:

食品加工(冷库降温、乳制品冷却)、化工行业(反应釜降温、工艺液体冷却);

纺织印染(染色工艺需恒温冷却,冰蓄冷可稳定供冷并降低成本)。

区域供冷系统:城市集中供冷项目(如广州大学城、上海浦东机场),服务多个建筑群,规模效应显著。

四、关键技术要点与挑战

1. 设计要点

蓄冷比例(SCR):蓄冷量占总冷负荷的比例(通常 30%~80%),需根据电价差、负荷特性优化(如电价差大的地区可提高 SCR)。

融冰效率:静态冰蓄冷的融冰率需达到 70%~90%(受盘管布置、水流速影响),动态冰浆释冷效率可达 95% 以上。

防腐与防冻:乙二醇溶液需添加缓蚀剂(如磷酸盐),系统设计需防止低温下管道冻裂。

2. 面临挑战

初期投资高:蓄冰装置、低温制冷机组等设备成本比常规系统高 20%~40%,需政策补贴或长期电价差支撑。

系统复杂性:动态冰蓄冷需解决冰浆输送中的堵塞问题,静态盘管式可能因冰层过厚影响换热效率。

维护要求:长期运行后蓄冰槽可能滋生微生物,需定期清洗;乙二醇溶液需监测浓度(防止冰点升高)。

五、发展趋势与政策支持

技术创新:

新型蓄冰材料(如纳米复合相变材料,提升蓄冷密度)、磁悬浮离心机组(降低制冰能耗);

与光伏、储能系统集成,实现 “光 - 储 - 冷” 一体化能源管理。

政策推动:

中国《“十四五” 节能减排综合工作方案》鼓励冰蓄冷等移峰填谷技术,多地对蓄冷项目给予电价优惠或补贴;

欧美国家通过需求侧响应(DR)机制,对参与电网调峰的冰蓄冷系统提供额外奖励。

工业冰蓄冷作为成熟的节能技术,在高电价差、大冷负荷场景中优势显著,未来随着技术成本下降和智能控制升级,其应用范围将进一步拓展至数据中心、新能源汽车制造等新兴领域。

提交您的信息,我们将尽快与您联系